Трудно быть… богом. Часть ХV

31.05.2019

Никогда не задумывались, почему фильм "Солярис" входит в число величайших фильмов в истории? Если проанализируете свои впечатления, то в остатке там будет нечто настоящее, затронувшее вашу душу. Так вот это что-то невысказанное прямым текстом, недосказанное... и не требует уточнений. Вы это просто чувствуете... и все!

Это почти невыносимая боль человеческой души, которая гибнет и понимает, что с ней гибнет целый пласт бытия, с прошлым, настоящим и будущим. Хотя все подается... вполне так...фантастически. И мы благодарны, что повод сопереживания подается именно так, без никому ненужных исповедей и обременений реальными подробностями. Чисто так... фантастически. Типа боль невыносимая, конечно, хотелось бы ею поделиться... ведь с этим надо как-то жить, делать вид, будто ничего такого не было... но как бы так... гипотетически... уж точно не по реальному случаю, вызвавшем такой взрыв почти вселенской... всеобъемлющей и всепроникающей душевной муки.

А у Анны Павловны Шерер… Часть I

04.06.2019

Аделаида: Диана, как там у вас рассада помидоров в теплице, принялась? Я вот тут на ярмарке дешевых бархатцев прикупила, даже высадить успела. Вот только погода какая-то переменчивая…

Аделаида: Диана, как там у вас рассада помидоров в теплице, принялась? Я вот тут на ярмарке дешевых бархатцев прикупила, даже высадить успела. Вот только погода какая-то переменчивая…

Натали: Дамы, да вы ещё разговор про овес заведите? Да про сено… Пытаешься-пытаешься создать тут литературный салон, задать светский тон и навести аристократический лоск… А вы?… Развели тут какой-то, право слово, …колхоз. Ведь, например, в салоне у той же Анны Павловны Шерер про урожай и всяческие посевы речи не вели…

Диана: А что вас не устраивает? Не поняла вас, Натали. Время нынче сезонное — дачное, пора страдная. Самая, что ни на есть актуальная тема. Мы же не виноваты, что вы не удосужились дачей обзавестись.

Аделаида: Ага! И нисколечко не попрекаем, когда вы наши соленья-варенья уплетаете и не отказываетесь домой баночку прихватить…

Натали: А вот баночкой-то зачем попрекать? Я призываю вас стремиться к высокому, дабы приподняться над обыденностью, отвлечься от оной…

Аделаида: А оно надо?

«Хотя не всегда»

Из архива «Ежедневного пророка» 03.11.2012

Дерипаску опять обидели… На этот раз его обидели в Нацбанке, который не снизил ставку рефинансирования, а напротив — повышает, доводя страну до ручки.

Значит, и этот новый «оппозиционэр» где-то попался, поскольку помимо чисто регулирующей функции экономической политики, в России ставка рефинансирования служит также фискальным целям: исходя из ставки рефинансирования рассчитываются налоги, штрафы, пенни.

Вот и Дерипаска нанял Первый канал, сообразив, сколь ему теперь переплачивать надо. И, после долгих лет длительного разрушения отечественной экономики «финансовыми инструментами» — на Первом канале (и кто бы мог подумать!) вдруг заговорили о том, что в функции Национального банка должно входить стимулирование отечественного реального сектора. Мне очень нравятся разного рода «макроэкономические» рассуждения, где откровенное вранье слегка поправляется в скобочках «тонкими» оговорками — «хотя не всегда». Проблема в том, что ставка рефинансирования — это финансовый инструмент такой разрушительной силы, что скромненькая оговорочка «хотя не всегда» больше выглядит чисто женским оправданием «вообще-то я не такая!»

Денежные иллюзии

Из архива «Огурцовой на линии» 06.12.2012

Мне очень нравится это макроэкономическое (абсолютно официальное) понятие, раскрывающее всю никчемность сегодняшнего государственного управления, которое сводится к... раздаче денежных знаков без жесткого планирования, а главное, контроля расходования бюджетных средств.

Нет никакого смысла принятия государственного бюджета без масштабных, тщательно прописанных государственных задач и приоритетов. Напротив, принятие бюджета в отсутствии подобных планов, доведенных до низших слоев системы государственного управления, - лишь сковывает руки, не дает никакого толчка к экономическому и производственному развитию огромной страны, не позволяет реализовать потенциал страны в период действия бюджета.

Просто посмотрите на ленту экономических новостей Яндекса или любую другую новостную ленту. Убогость, коррумпированность, безнравственность и непрофессионализм управления страной виден невооруженным особыми познаниями в макроэкономике гражданину. А тем более надо помнить, что подавляющее большинство нынешних российских граждан прошло хорошую школу изучения грандиозных экономических планов СССР. Однако расчет до сих пор делается на то, что "народ у нас - дебил".

Все коррупционные скандалы последнего времени выявляют ущербность мировоззрения тех, кто занимает ключевые должности в экономическом развитии России, поскольку показывает несостоятельность их денежных иллюзий. В сущности, мы все время имеем дело с недоразвитыми представлениями "всласть имущих" о деньгах, как об абсолютной гарантии от всех неприятностей, которые они сами создают не только самим себе, но и всему населению.

Читать по теме:

Окрошка

Из архива «Литературного обозрения» 24.06.2016 - 01.07.2016

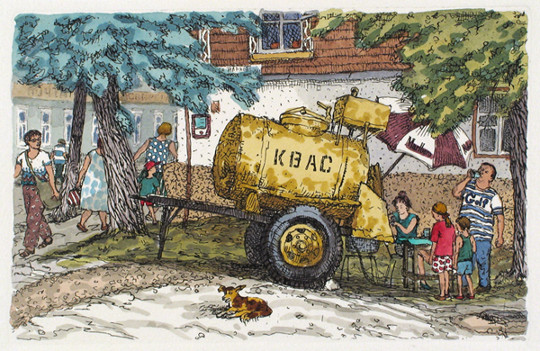

Сергей Ткачев: Сижу, значит, себе… ем окрошку, никого, заметьте, не трогаю…

Сергей Ткачев: Сижу, значит, себе… ем окрошку, никого, заметьте, не трогаю…

Аделаида: Ну, вы просто зверь, Сережа! Гадская зверюга просто… Никого он не трогает. Опубликовали свои ролики с очередным прогнозом по Украине… и отправились в пампасы… А мы тут с вашей сестрицей отгрызаться остались. Вы окрошку больше с горчичкой любите или с хреном?..

Сергей Ткачев: Я, Аделаидушка, люблю, чтоб вкусненько было. А за мою сестрицу так не переживайте, у нее день потерян, если она кого-нибудь не загрызет.

Натали: Как страшно жить… Уж на что я женщина занозистая, а даже не суюсь в обсуждение на Ютубе… Странно лишь, что все началось после 9 мая, а ролики вы дали еще в апреле…

Сергей Ткачев: А чего ж странного и страшного вам здесь, дорогая наша занозистая женщина? Я же в роликах чистейшую правду поведал, ну, прям, как эта замечательная водочка на ключевой водице с двумя степенями очистки… Весьма и весьма рекомендую под окрошечку! Много, знаете ли, серьезным проблем с психикой снимает… особенно, на фоне происходящего.

Аделаида: Вы предлагаете нам всем сейчас под окрошку водки нажраться и начать нести чистейшую правду на Ютубе? Да ведь все этого только и ждут! Нас же заметут, Сережа!

Читать по теме:

Весь мир — театр!

Из архива «Огурцовой на линии» 08.12.2012

Theodore Chasseriau - Макбет, Банко и ведьмы.

...Иногда полезно "выпасть" из ежедневной российской реальности, новым взглядом отмечая фастастичность, постановочностьпроисходящего.

Иногда то, что в текучке будней воспринимается как "само собою разумеющееся", кажется очередной самодеятельной постановкой на сцене нашего народного театра... шекспировской трагедии.

Раз уж решили замахнуться на Вильяма нашего... гм... Шекспира, так как же тут удержаться? Но чтоб непременно "до первой крови", с криками нервных дам из партера: "Верните ему голову!"

И что только не ставили в нашем народном театре, кто только не вылезал на общую сцену под свист галерки... Иногда кажется, что фантасмогоричность происходящего сегодня - непременно должна найти своего гения, зажечь его безумием пустых страстей и частной трагедией раздавленного "маленького человека", попавшего "как кур в ощип", и крах заигравшегося в бессмертие и неподсудность правителя, решившего, будто его никогда "не одолеет рожденный женщиной"...

Шекспир, замечая, что "весь мир - театр, а люди в нем - актеры", даже не догадывался, какие низменные пороки сделают его творчество бессмертным и на редкость актуальным даже во времена, технические новшества которых ему и не снились.

Генеральная репетиция «квантового перехода»

Из архива «Ежедневного пророка» 11.11.2012

Ква́нтовый фа́зовый перехо́д (квантовое фазовое превращение) — переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий, происходящий, однако, при отсутствии тепловых флуктуаций.

Это такое банальное определение, скучное, мистики с кошкины слезы. И есть в этой формулировке некая… обреченность. Прочтешь подобное и подумаешь: «Надо — так надо!»

А ежели добавить пресловутый календарь майя, то может получиться достаточно пафосно. Обычно домохозяек и несовершеннолетних пугают такими определениями:

«Человечество проходит отбор для дальнейшей эволюции. Расклад печальный.Уничтожено будет больше 75% населения, как непригодного к дальнейшему развитию. Началась подотовка к Квантовому Переходу, пик которого приходится на 21 декабря 2012 года.Вибрации Земли постепенно нарастают. Кто-то умрёт, не выдержав подъёма вибраций, кто-то заболеет, у кого-то обострятся его психологичекие проблемы.»

Короче, кто выживет, все равно крышей съедет. Даже и не знаешь, что лучше-то? Если и попадешь в «пригодные к развитию», так и не обрадуешься. Посмотришь новостную ленту, а не все так просто! Некоторые уже начали… того… квантово. Особенно за последнюю неделю, согласитесь.

Астрологический прогноз на июнь

В июне 2019 — Нептун разворачивается в обратное движение. Разворот Нептуна в ближайшие годы отбивает изменение движения мировых океанических течений. Это соотносится с изменением климата и активизацией ранее неактивных сейсмических зон. В религиозном, духовном плане — разворот Нептуна в обратное движение — указывает на реорганизацию, духовных, мистических сообществ и организаций, реформацию церкви, религий — на всех уровнях. Происходит выработка новейшей духовной, религиозной доктрины Эры Водолея.

В июне 2019 — Нептун разворачивается в обратное движение. Разворот Нептуна в ближайшие годы отбивает изменение движения мировых океанических течений. Это соотносится с изменением климата и активизацией ранее неактивных сейсмических зон. В религиозном, духовном плане — разворот Нептуна в обратное движение — указывает на реорганизацию, духовных, мистических сообществ и организаций, реформацию церкви, религий — на всех уровнях. Происходит выработка новейшей духовной, религиозной доктрины Эры Водолея.

Марс — в июне 2019 — проходит по знаку Рака. Внешние факторы и обстоятельства будут мешать успешному течению дел. Помочь сохранить стабильность развития основных направлений и проектов может только полная концентрация сил, энергии, сосредоточенность на пути к поставленной цели.

ГОРОСКОП ПО ДАТАМ НА ИЮНЬ 2019

3 июня 2019 — Новолуние в знаке Близнецы. В момент Новолуния — Солнце будет находиться в напряжённом взаимодействии с Чёрной и Белой Луной. Это создаёт напряжённое энергетическое поле. Может произойти неконтролируемый выброс эмоций и потеря контроля над внешними событиями. Обратите внимание на все мистические знаки этого дня. Вы можете получить подсказку для решения проблемы, которая кажется вам неразрешимой. 4 июня 2019 — Меркурий переходит в знак Рака. Благоприятное время для садово -огородных работ, устройства садовой, дачной мебели, декоративных работ по украшению дачного участка. Хороший эффект дадут пешие прогулки, поездки на природу. В семье хорошее время для интеллектуальных игр, совместного просмотра классики мирового кинематографа.

Вебинар проводит 5 июня 2019 г. в 20:00 (время московское) Ирина Дедюхова.

Вебинары июня

Я чувствую, как падают цветы

Черёмухи и яблони невинных…

Я чувствую, как шепчутся в гостиных, —

О чём? О ком?.. Не знаю, как и ты.

Я чувствую, как тают облака

В весенний день на небе бирюзовом,

Как кто-то слух чарует полусловом…

И чей-то вздох… И чья-то тень легка…

Я чувствую, как угасает май,

Томит июнь и золотятся жатвы…

Но нет надежд, но бесполезны клятвы!

Прощай, любовь! Мечта моя, прощай!

Игорь Северянин

Программа вебинаров

5 июня Астрологический прогноз на июнь

6 июня Исторические портреты: Фридрих Барбаросса

7 июня Рихард Вагнер «Кольцо нибелунга» — «Золото Рейна»

8 июня Старшая и Младшая «Эдда» Снорри Стурлусона

12 июня Аферы века: сырьевая экономика

13 июня Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва

14 июня Мужские голоса русской оперы

15 июня Пушкин и Есенин — два взгляда на «русский бунт»

19 июня Стратегическое планирование: государственные отраслевые программы

20 июня Рапалльский договор 1922 года между РСФСР и Веймарской республикой

21 июня Музыкальное кино времен Веймарской республики

22 июня Иоганн Вольфганг Гете «Фауст»

26 июня Основные тенденции ГЧП в жилищном секторе России после 1991 года

27 июня История Древнего Рима: Калигула

28 июня Страсти по Mary Poppins

29 июня Роберт Грейвз «Я, Клавдий»

Преображение. Феофан Грек

31.05.2019

Лучшие достижения русской иконописи во время подъема духовных сил нации сфокусировались в творчестве великих художников Феофана Грека (ок.1340 — ок.1410) и Андрея Рублева (ок.1370 — 1430). Пути в искусстве Феофана Грека и Андрея Рублева оказались знаковыми для культуры Руси, прихотливо скрещиваясь с судьбами и жизнями многих великих современников: Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, митрополита Алексея, Епифания Премудрого. Восприятие нами произведений этих мастеров не расцвечено биографическими подробностями, концентрируясь собственно в сфере творчества. Соединение в каждом таланта монументалиста и иконописца подтверждает полноту дарования художников, не знающих затруднений в работе при переходе от построения отдельно существующего сюжета на доске к интерьерно-пространственному многоголосию ансамбля росписей.

Лучшие достижения русской иконописи во время подъема духовных сил нации сфокусировались в творчестве великих художников Феофана Грека (ок.1340 — ок.1410) и Андрея Рублева (ок.1370 — 1430). Пути в искусстве Феофана Грека и Андрея Рублева оказались знаковыми для культуры Руси, прихотливо скрещиваясь с судьбами и жизнями многих великих современников: Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, митрополита Алексея, Епифания Премудрого. Восприятие нами произведений этих мастеров не расцвечено биографическими подробностями, концентрируясь собственно в сфере творчества. Соединение в каждом таланта монументалиста и иконописца подтверждает полноту дарования художников, не знающих затруднений в работе при переходе от построения отдельно существующего сюжета на доске к интерьерно-пространственному многоголосию ансамбля росписей.

Средневековый иконописец эпохи Возрождения

Феофа́н Грек (около 1340 — около 1410) — византийский и русский иконописец, миниатюрист и мастер монументальных фресковых росписей.

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 918

- 919

- 920

- 921

- 922

- 923

- 924

- 925

- 926

- …

- следующая ›

- последняя »