Ну и денек!

Ракетный эсминец «Ремедж» (USS Ramage) и корабль управления Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Wtitney) вошли в Черное море. Об этом 3 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ракетный эсминец «Ремедж» (USS Ramage) и корабль управления Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Wtitney) вошли в Черное море. Об этом 3 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, недавно корабли форсировали отделяющие Черное море от Средиземного проливы Дарданеллы и Босфор по договоренности с Турцией. На их борту находятся более 600 морских пехотинцев. Источник также подчеркнул, что вопрос захода кораблей в российские территориальные воды пока не стоит.Источник

Ракетный эсминец «Ремедж» (USS Ramage) и корабль управления Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) не заходили в акваторию Черного моря. Об этом 3 февраля сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ракетный эсминец «Ремедж» (USS Ramage) и корабль управления Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) не заходили в акваторию Черного моря. Об этом 3 февраля сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее 3 февраля о заходе кораблей в Черное море сообщил военно-дипломатический источник агентства «Интерфакс» Украины. Собеседник агентства заявлял, что на их борту находятся 600 морских пехотинцев, подчеркивая при этом, что вопрос об их заходе в российские территориальные воды пока не стоит.

20 января представители Пентагона заявили, что готовы помочь России с обеспечением безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи, в частности, направив два военных корабля к сочинскому побережью. Представители ведомства подчеркнули, что это будет сделано только в случае поступления запроса из РФ, отметив, что пока он не поступал.Источник

На фоне этого непонятного сообщения практически в одних и тех же словах с разницей в частице "не" (заходили/не заходили) - пришло дикое известие о "стрелке", но теперь уже не в американской, а московской школе.

У старшеклассника, который в понедельник захватил заложников в школе №263 на северо-востоке Москвы и убил полицейского и учителя, скорее всего, произошел эмоциональный срыв, сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин в понедельник журналистам. Он также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что учащийся 10-го класса, открывший огонь в школе, был отличником, передает «Интерфакс».

У старшеклассника, который в понедельник захватил заложников в школе №263 на северо-востоке Москвы и убил полицейского и учителя, скорее всего, произошел эмоциональный срыв, сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин в понедельник журналистам. Он также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что учащийся 10-го класса, открывший огонь в школе, был отличником, передает «Интерфакс».

По словам представителя СКР, старшеклассник вошел в 10-й класс, в котором он учился. «Не говоря ни слова, сделал несколько выстрелов в учителя географии и затем, когда по «тревожной кнопке» буквально через четыре минуты приехали сотрудники полиции и открыли дверь класса, произвел еще несколько выстрелов», — рассказал Маркин. Всего подросток выстрелил из малокалиберной винтовки не менее 11 раз. «В ближайшее время будет допрошен прежде всего сам подозреваемый, ученики школы, ученики этого класса и охранник школы», — приводит слова Маркина ИТАР-ТАСС.Читайте подробнее на Forbes.ru

Свою долю ответственности в этой трагедии - должны хоть как-то воспринимать и депутаты ГД РФ, обсуждавшие разрешение оружия, носящие с собой на заседания в Думу. Вдобавок, депутаты постоянно стараются влиять на детей, нивелируя влияние родителей, регулируя семейные отношения, забывая о своих прямых обязанностях.

Депутаты должны понять, что случай в московской школе - целиком на совести "воспитателей" из ГД РФ. Этот случай ярко демонстрирует, какой пример на самом деле подают депутаты ГД РФ детям, какое будущее они им готовят.

Вор на воре, вором погоняет

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) — федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции РФ, который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) — федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции РФ, который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.

При нынешней правоохранительной системе и судебной ветви власти ФСИН превратилось в нечто вроде действующей модели рабовладельческого общества. Любой человек, задержанный до суда по подозрению или обвинению - уже не выйдет отсюда без статьи, как любезно поясняют юристы.

Между тем, у каждого забора каждой колонии - нынче грибами растут чудесные коттеджи, где улучшают жилищные условия работники этой замечательной системы, завершающей обработку гражданского населения с точки зрения сегодняшней юстиции. И чем отвратительнее экономические условия, тем значительнее объемы и темпы этого жилищного строительства и повышения материального благосостояния.

Но, оказывается, здесь тоже балуются "отдельными недостатками нашего времени", в чем не надо было убеждаться и проверкой Счетной палаты, достаточно сравнить расходы на каждого заключенного - с его действительным содержанием. Сегодня тюрьмы и колонии России входят в рейтинги самых ужасных мест на земле. А между тем!

"В нарушение требований законодательства в проверяемом периоде строительными ФГУП ФСИН России для выполнения работ по контрактам, заключенным без проведения торгов, в качестве субподрядчиков привлекались коммерческие организации, не являющиеся учреждениями ФСИН России, которые выполнили работы на общую сумму 7,1 миллиарда рублей (55% от общего объема средств федерального бюджета, перечисленных строительным ФГУП)", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Кроме того аудиторы установили, что за этот период строительные ФГУП ФСИН как генподрядчики получили прибыль в 250,5 миллиона рублей. "Это - средства федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.

Да кто бы сомневался! И, конечно, никто даже не сомневается, что эти деньги "отмыты" во ФСИН с "некоторыми нарушениями закона" - но совершенно без уголовного умысла! Без взяток, без откатов и при самых строгих контрольных обмерах согласно утвержденных смет.

Незнайки в банковском секторе

То, что после года непрерывного и рекордного за последние годы вывоза капиталов из России и отмывания финансовых средств ничего хорошего не последует, - было ясно абсолютно всем. В особенности не испытывали по этому поводу никаких позитивных чувств те, кто, несмотря на откровенную травлю, неприкрытый грабеж и бесчеловечное отношение, - остаются в реальном секторе гибнущей экономики.

То, что после года непрерывного и рекордного за последние годы вывоза капиталов из России и отмывания финансовых средств ничего хорошего не последует, - было ясно абсолютно всем. В особенности не испытывали по этому поводу никаких позитивных чувств те, кто, несмотря на откровенную травлю, неприкрытый грабеж и бесчеловечное отношение, - остаются в реальном секторе гибнущей экономики.

Сейчас, когда все, начиная с Алексея Кудрина вдруг стали хором заявлять, будто катастрофическое падение курса рубля - это не столь страшно, ведь у большинства граждан нет "долларовых вкладов", - с приходится в очередной раз отмечать интересную деталь. Все, кто нынче называет себя "экономистами", "финансистами", "банковскими работниками" и прочими трудящимися "финансового сектора" почти автоматически заявляют, будто о падении курса рубля "еще месяц назад никто не знал".

И это уже не вызывает никакого удивления. Уровень интеллекта и квалификации нашей денежной "элиты", а в целом... вопиющая безграмотность и безответственность - давно стали притчей во языцех. Сегодня подобные заявления вызывают лишь порцию изрядного раздражения. Простите, а какого... этого самого вылезли финансовые потоки регулировать, если месяц назад они типа "не знали" - к каким последствиям приведут экономику их действия? Сколько можно делать одно и то же - и постоянно бубнить "не знал/не догадывался"? Можно что-то новенькое придумать хотя бы в случае "объяснения причин"?

Экономист, это человек, способный рассчитать все последствия любого движения финансовых средств. Если он начинает гадать и строить предположения, - это уже не экономист, а тем более, не финансист. В этой связи просто интересно, а что, наши финансовые счетоводы действительно считают, будто так уж незаметен сговор за нашей спиной? Или кто-то не понял, что как только не удалось доканать нас повышением ставки рефинансирования, - так дружно решили рубль обвалить?...

День рождения Екатерины Максимовой

Екатерина Сергеевна Максимова (1939—2009) ― выдающаяся советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, балетный педагог. Народный артист СССР (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Екатерина Сергеевна Максимова (1939—2009) ― выдающаяся советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, балетный педагог. Народный артист СССР (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Е. С. Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. Внучка русского философа, теоретика искусства и филолога, Г. Г. Шпета.

В 1958 году окончила Московское хореографическое училище (класс Е. П. Гердт), поступила в труппу Большого театра, где работала до 1988 года.

В 1957 году победила на Всесоюзном конкурсе артистов балета в Москве, в том же году дебютировала в партии Маши (балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в хореографии В. И. Вайнонена).

С 1978 года выступала в зарубежных труппах («Балет XX века» (Бельгия, 1978), Театр Сан-Карло (Италия, 1986, 1988‑1989), «Марсельский балет» (Франция, 1987), Английский Национальный балет (1989), исполняла ведущие роли в балетах Мориса Бежара, снималась в кинофильмах-балетах («Анюта», «Старое танго» и др.). С 1980 года выступает в спектаклях ансамбля «Московский классический балет».

От штофа до шкалика

Анна: У нас нынче что, Натали, дегустация? И где ж, позвольте поинтересоваться, виновница нашего сегодняшнего заседания клуба "розовых черепашек"? Надо полагать, что и Аделаида скрылась где-то в... погребах?

Натали: У нас нынче, Анна, если так можно выразиться, прострация, то бишь, крайняя степень изнеможения, расслабленность, упадок психической активности... Не могу пока полностью адаптироваться после своего дня рождения, нахлынувших после него событий... Потом был день рождения Ирины Анатольевны, символически совпавший 90-летней годовщиной со дня смерти Ленина, которого нашего прима не жалует. А тут... будете смеяться, но Аделаида у нас тоже январская! И, представьте себе, родилась она вовсе не в Татьянин день! Ее день рождения совпадает с днем рождения русской водки!

Анна: Боже мой... и точно! В этот день в 1865 году в Санкт-Петербурге Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою", посвященную теории растворов. Это ж должен помнить всякий русский интеллигент.

Натали: Так что... скляночки в вашем распоряжении, дорогая. Я сейчас закуску выкачу. Мне Ирина Анатольевна презентовала трехъярусный сервировочный столик на колесиках... Вначале я даже опешила, а сейчас вижу как это удобно. Можно сколько угодно ставить логти на стол... пока сама Ирина Анатольевна не пожаловала.

Анна: Натали, у нас и вовсе, знаете ли, такая нынче прострация, что только держись. И нам Ирина Анатольевна давно обещала подарить нагайку вместо сервировочного столика. Может, вся эта майданная байда обусловлена погодными явлениями и предыдущими празднествами, как вы считаете? Ведь новости читать невозможно без восклицаний: "Пошли все в жэ!" Вы уж меня извините за прямоту. А зачем вам столько мензурок, что закуску уже приходится держать на колесиках?

Натали: Это не мензурки, а штофы и шкалики... рюмочки всякие... баночки с аперитивом... Пока вы новости про свое продвиженье по Европе читали, вышло нам распоряжение по гарнизону - впредь горячительные напитки употреблять из традиционной русской посуды.

Анна: А я, напротив, зимой заграничную посуду уважаю, точнее, европейскую. Но вовсе не стремлюсь к непременному присоединению к Европе, потому что в нашем случае непонятно, кто к кому присоединяется? То ли Европа к нам опять пьявкой липнет, то ли мы сремимся влиться в Европу так, чтоб в результате получился раствор, непригодный к употреблению. Ни вовнутрь, ни плешь смазывать...

Натали: Не расстраивайтесь, Аннушка! Выпейте аперетив, он улучшает цвет лица и настроение...Повышает иммунитет! А что за европейскую посуду у вас предпочитают зимой?

Птица счастья завтрашнего дня

Надо сказать, что произошел некий перелом в оценке событий на Украине... в высших эмпиреях, само существование которых принято списывать на "мистику", "психические отклонения" и проч. Причем все переписчики пока никого не сумели отучить от психических отклонений и своим поведением отнюдь не способствуют общественному миру и процветанию.

Надо сказать, что произошел некий перелом в оценке событий на Украине... в высших эмпиреях, само существование которых принято списывать на "мистику", "психические отклонения" и проч. Причем все переписчики пока никого не сумели отучить от психических отклонений и своим поведением отнюдь не способствуют общественному миру и процветанию.

При этом считается, будто происходящее в этих высших эмпиреях озвучивается исключительно представителями различных религиозных конфессий, а вовсе не какими-то писателями, которых даже в Кремль не приглашают на чаепития в духе "партийности в литературе".

Однако на днях уже произошло событие, воспринятое с трагическим пафосом и ссылками на эти самые эмпиреи. "Недоброе предзнаменование"... для Украины было усмотрено в широком жесте Папы Римского, окончившемся... несколько странно.

|

|

Однако как только белые птицы вылетели из окна, на них набросились чайка и ворон. Чайка выхватила у голубя хвостовые перья, а ворон схватил его в свои когти.

Напомним, что в своей молитве Франциск заявил: "Я вместе с Украиной молюсь за тех, кто потерял свои жизни в последние дни, и молюсь за их семьи. Я надеюсь, что произойдет конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, что можно будет избежать любого применения насилия и что дух мира и поиска всеобщего блага пребудет во всех сердцах."

Ледяной "Дождь"

Во "второй эшелон" акции "по защите" телеканала "Дождь" поднимается небезызвестный "Сноб" с очередными спекуляциями на теме Великой Отечественной войны. Опять идут какие-то викторины и "опросы" - Много ли знают про Блокаду те, кто отключает Дождь?

Во "второй эшелон" акции "по защите" телеканала "Дождь" поднимается небезызвестный "Сноб" с очередными спекуляциями на теме Великой Отечественной войны. Опять идут какие-то викторины и "опросы" - Много ли знают про Блокаду те, кто отключает Дождь?

И сомневаться не приходилось, что Наталья Синдеева проявит упорство, не желая отвечать за очередную хамскую выходку... теперь уже по такому циничному поводу, что и говорить-то на эту тему смысла не имеет.

Сразу хочу заметить, что мы наблюдаем широкомасштабную провокацию, где "Дождь" или "Сноб" были бы рады промолчать, но не имеют такой финансовой возможности.

Однако, раз уж "Сноб" вывел дамочку, без зазрения совести спекулирующую собственным ребенком нежного возраста, намекающую с надрывом, будто ей есть что поведать миру новенького "про Блокаду" (уже с заглавной буквы!) - то вначале следует напомнить о предыдущей попытке устроить реваншистский скандал весной 2013 г., когда провокаторы в СМИ на всю страну пихались булками по поводу "абажуров", хотя никто из них за долгие годы не проявил никакого сочувствия к рукотворным несчастьям потомков тех, кто спас весь мир (не только Россию!) от фашизма.

Философское возбуждение

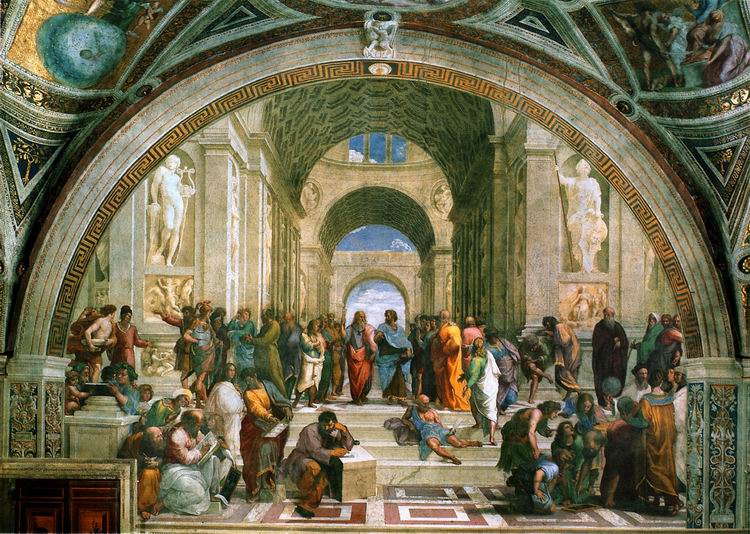

Смотришь на эту мощную фреску Рафаэля «Афинская школа» и хочется узнать о каждом, кто на ней изображен, как можно больше. Люди жили, боролись за собственные убеждения, ставили себе высокие цели достижения блага для всего человечества… Сложно представить, будто Платон, Аристотель, Пифагор, Гиппарх, Сократ, Евклид, Эпикур, Гераклита могли бы ставить себе целью — провокации против всего общества, причем, из предположения, будто человек — существо низменное и безнравственное.

В центре фрески изображен Леонардо да Винчи в образе Платона, показывающий на небо, как бы символизируя мир идеальный, к которому надо стремиться духовно. А рядом с ним Аристотель указует на земную твердь, напоминая, «сколько нам открытий чудный дарует просвещенья дух» в нашем мире материальном.

Сами античные философы, которых олицетворяют прославленные мастера Возрождения, - будто ниточка, соединяющая наш материальный мир — с вечной духовной традицией. И через призму взгляда Рафаэля Санти… взглянем на «бурю в стакане воды», разыгравшуюся на философском факультете МГУ, из стен которого пока не появилось ничего достойного, однако уже воспитаны «пусси», да и много такого, о чем бы вообще не хотелось вспоминать. Не как человеку, не чуждому философии, а просто как женщине.

Идеология мотыльков

Вначале через наши головы власти присматривались к "молодежи" - то есть тем, кто еще не связан семейными узами и обязательствами, не столкнулся вполне со сложившейся системой отношений, прежде всего, в экономике. "Молодежью" могут манипулировать и "массовики-затейники" вроде Владислава Суркова. И молодежь с готовностью ему подыграет, не всегда понимая, что в этих играх ставит на кон собственное будущее. Молодежь на всех смотрит свысока, в том числе и на него, воспринимая всех взрослых чем-то вроде ступеньки к грядущим жизненным высотам.

Вначале через наши головы власти присматривались к "молодежи" - то есть тем, кто еще не связан семейными узами и обязательствами, не столкнулся вполне со сложившейся системой отношений, прежде всего, в экономике. "Молодежью" могут манипулировать и "массовики-затейники" вроде Владислава Суркова. И молодежь с готовностью ему подыграет, не всегда понимая, что в этих играх ставит на кон собственное будущее. Молодежь на всех смотрит свысока, в том числе и на него, воспринимая всех взрослых чем-то вроде ступеньки к грядущим жизненным высотам.

Но наступает момент, когда человек испытывает страх перед жизнью по-настоящему. Этот страх на много открывает глаза. И как только отхлынет его первая волна, так человек понимает, что никогда уже не сможет отнести себя к "молодежи". Этот настоящий страх каждый испытывает уже не за себя, а за собственного ребенка.

Как правило, большинство нормальных людей, чем бы они не занимались в "молодежный период", после этого страха становятся... взрослыми. Однако в любом обществе еще в молодежной среде формируется смычка тех, кто раз и навсегда решил для себя противостоять жизненным невзгодам не лично, а в стае, стараясь не задумываться, как приходится в жизни тем, кто оказался за ее пределами.

Молодость - это стадный период существование юных особей, молодой человек испытывает почти физические страдания без толпы. Но одни выходят из этой толпы полноценными индивидами, строят собственный дом, наслаждаются жизнью во всем ее многообразии, прежде всего, в творческом созидательном труде. Это естественный путь каждого нормального человека, нравственный путь, определенный самой природой, созвучный логике жизни.

Александр Бастрыкин просит ВККС разрешить завести дело на судью

Всем давно ясно, что рейдерские захваты - по умолчанию невозможны без содействия судей Арбитражных судов. Однако до сего дня правоохранительные органы делали вид, будто в судьи у нас попадают исключительно моральные личности, вполне обоснованно использующие свое царское обеспечение, а неприкосновенность не истолковывают в качестве безнаказанности.

Всем давно ясно, что рейдерские захваты - по умолчанию невозможны без содействия судей Арбитражных судов. Однако до сего дня правоохранительные органы делали вид, будто в судьи у нас попадают исключительно моральные личности, вполне обоснованно использующие свое царское обеспечение, а неприкосновенность не истолковывают в качестве безнаказанности.

Как следует из внесенного председателем СКР Александром Бастрыкиным в ВККС представления, основанием для него послужили материалы проверки, в ходе которой было установлено, что председатель 5-го судебного состава арбитражного суда Москвы Ирина Баранова "совершила подстрекательство к даче взятки должностному лицу и мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения".

О противоправных действиях судьи Ирины Барановой полицейскому следствию стало известно в ходе расследования уголовного дела о рейдерском захвате здания N3 на Гоголевском бульваре. Его фигурантами являлись бизнесмены Михаил Чернов и Михаил Балакирев. Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил не уполномоченный на это человек. В частности, господа Чернов и Балакирев фальсифицировали резолюцию о том, что осуществлявший продажу здания от имени компании "Аквамарин Лимитед" Алексей Федоров уже в ходе оформления сделки был лишен доверенности на право представлять интересы компании. Самого господина Федорова Михаил Чернов позже уговорил поставить свою подпись на соответствующем решении задним числом.

В итоге 23 ноября 2010 года Михаил Чернов от лица компании "Аквамарин Лимитед" подал в арбитражный суд Москвы исковое заявление к компании "Эквисман Холдингс Лимитед". В нем он просил признать недействительной сделку купли-продажи от 10 декабря 2007 года, "прекратить права собственности на нежилые помещения общей площадью 920,9 кв. м" и признать право собственности на них за компанией "Аквамарин Лимитед". 22 ноября 2011 года это исковое заявление было удовлетворено судьей Юлией Беспаловой.

Уголовное дело в отношении Алексея Федорова, полностью признавшего свою вину, Симоновский суд Москвы рассмотрел в особом порядке в августе 2012 года. За фальсификацию доказательств его приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Михаила Чернова и Михаила Балакирева в сентябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества. За это они получили девять и семь лет лишения свободы соответственно. Само же здание на Гоголевском бульваре по решению суда находится под арестом, который будет снят лишь после того, как приговор Дорогомиловского суда вступит в законную силу (оба фигуранта его обжаловали).

То, что отсудить здание Михаилу Чернову помогла Ирина Баранова, следствие выяснило, прослушивая телефонные переговоры бизнесмена. В частности, как следует из представления господина Бастрыкина в ВККС, "с октября по ноябрь 2011 года Баранова И. В. склоняла ранее знакомого ей Чернова М. С. к даче взятки другому судье этого же суда за вынесение последним решения в пользу компании "Аквамарин Лимитед", интересы которой представлял Чернов М. С.". Когда вопрос с финансированием был решен (по данным правоохранительных органов, госпожа Баранова получила от Михаила Чернова более €100 тыс. и $4 тыс.), она начала инструктировать последнего, что именно надо сказать в процессе, какие документы необходимо предоставить, чтобы придать вынесенному позже судьей Юлией Беспаловой решению видимость законного. "Договариваюсь уже с твоим интересом, потому что я тебе тогда объяснял, что ты мне сказала — 150",— говорил по телефону судье Барановой господин Чернов, видимо обсуждая стоимость оказанных услуг (записи имеются в распоряжении "Ъ").

Отметим, что 42-летняя госпожа Баранова, начинавшая карьеру в органах прокуратуры, судьей арбитражного суда Москвы была назначена в 2007 году, а председателем 5-го судебного состава суда (по рассмотрению споров, связанных с приватизацией, правом собственности и аренды) стала в 2012 году. Участвовала в ряде громких процессов. В частности, в декабре 2012 года рассматривала иск АФК "Система" к РЖД об отмене продажи 25% акций Первой грузовой компании после отвода другой судьи и отменила обеспечительные меру по иску (в итоге "Система" отказалась от иска).

Если ВККС даст согласие на возбуждение в отношении судьи Барановой уголовного дела, то ей будут инкриминированы ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ст. 291 (подстрекательство к даче взятки) и ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. В арбитражном суде Москвы "Ъ" сообщили, что Ирина Баранова "продолжает оставаться действующим судьей, но в настоящее время дела не рассматривает". Что же касается судьи Юлии Беспаловой, то ее судьба, судя по всему, во многом будет зависеть от результатов рассмотрения 29 января представления главы СКР в отношении госпожи Барановой.

Олег Ъ-Рубникович

Вот такой типичный карьерный взлет из органов Прокуратуры, характерное участие в делах, связанных с изначально неправовой приватизацией железных дорог России, а дальше начинается полнейший беспредел. И такое можно выявить... да-да, все уже догадались! Такое отчего-то можно выявить в загашнике практически каждого судьи, поскольку сама судебная власть рассматривается судьями не как механизм правосудия, а как способ личной наживы и практически карательный аппарат в отношении населения. Только вот при таком извращении смысла правосудия - они будут прикрыфвать чужие уголовные мотивации. Конечно, поддавшись собственным уголовным мотивам. И это вылезает, как правило, на более мелких, но куда более позорных делах. Как и получилось с рассматриваемой фигуранткой.

А вот теперь можно сколько угодно колебать пространство с заявлениями, будто все описанное выше - не наша обыденность, а типа "случайное недоразумение".

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1367

- 1368

- 1369

- 1370

- 1371

- 1372

- 1373

- 1374

- 1375

- …

- следующая ›

- последняя »