Трудно быть… богом. Часть ХI

Вот и подходим к апофигею всего сказанного выше. Вообразили себя люди богами, небожителями, а... сами оказались всего лишь в автономной системе, связанной с обществом... своеобразным "каналом кормежки". Это, естественно, вовсе не какое-то божество, это всего лишь такой атавизм, аппендикс. Проще говоря, паразитарный орган.

Вот и подходим к апофигею всего сказанного выше. Вообразили себя люди богами, небожителями, а... сами оказались всего лишь в автономной системе, связанной с обществом... своеобразным "каналом кормежки". Это, естественно, вовсе не какое-то божество, это всего лишь такой атавизм, аппендикс. Проще говоря, паразитарный орган.

Это не плод, связанный с материнским организмом пуповиной, это... какая-то боковая ветвь развития, изобретающая в своих попытках паразитировать на всем обществе... новые обоснования легитимности такого положения. Как правило, это связано с созданием разного рода идеологий, которые должны опрокинуть естественную нравственность человека, доказав, будто черное - белое, верх - них, а добро и зло... практически неразличимы друг от друга, сливаются в понятии практичности и рациональности. На уровне амебы "мне вить тожа жить надо".

Мы сейчас посмотрим, что-то в результате получается в виде произведения искусства, которое базируется не на идеологиях, а на вечной идее борьбы Добра со Злом, различать которые вообще-то никого учить не надо. Коммерческая составляющая создания любого произведения искусства изначально рассчитана на то, что каждый, независимо от национальности, ПМЖ, социального или образовательного уровня, - без партийных начетчиков и вертухаев спецслужб знает, "что такое хорошо, а что такое плохо".

На панаму. Часть I

Ну, докатились наши бареточки и до Панамы... Где ведь только не позорились, а теперь и в Панаме...

Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.

Поэтому странными являются заявления пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что все ведь направлено исключительно против президента Владимира Путина. Особенно показались странными его же доводы о том, будто публикация архива направлена на то, чтобы опорочить "военные успехи России в Сирии". Такое впечатление, что за словами Дмитрия Пескова, как всегда, стоит личная заинтересованность.

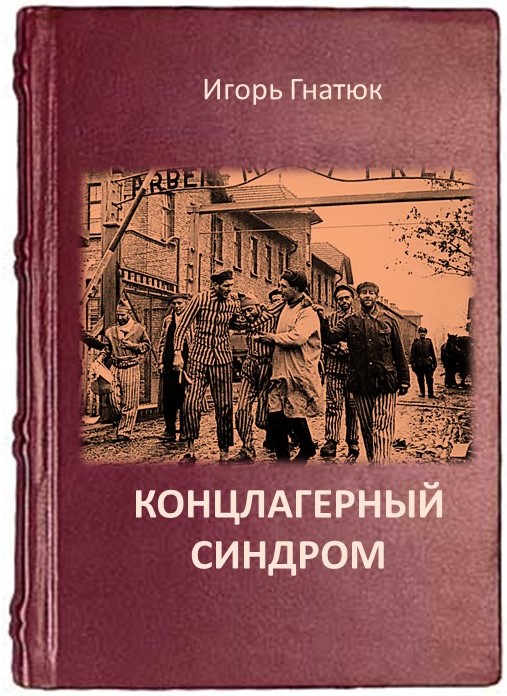

Игорь Гнатюк "Концлагерный синдром"

Собрать воедино все свои ощущения на счет «фашизма» побудило меня не только усиленное навязывание «философии концлагеря», но и само нынешнее государственное управление, когда некие «эффективные собственники вдруг признаются «эффективнее» государства. Смотришь на них… откуда там взяться «эффективности»? Если инфляция с последним советским временем составляет несколько тысяч раз, а по разным отраслям промышленности нанесен ущерб в 7-8 результатов ВОВ, то о фашизме можно и поговорить… но говорить-то надо, как все понимают, не в «философском смысле».

Собрать воедино все свои ощущения на счет «фашизма» побудило меня не только усиленное навязывание «философии концлагеря», но и само нынешнее государственное управление, когда некие «эффективные собственники вдруг признаются «эффективнее» государства. Смотришь на них… откуда там взяться «эффективности»? Если инфляция с последним советским временем составляет несколько тысяч раз, а по разным отраслям промышленности нанесен ущерб в 7-8 результатов ВОВ, то о фашизме можно и поговорить… но говорить-то надо, как все понимают, не в «философском смысле».

Если честно, отслеживать навязывание уж слишком простого отношения к фашизму попросила меня Ирина Анатольевна Дедюхова. Согласитесь, в этом ведь тоже есть серьезный аспект отрицания результатов ВОВ! Только конченный мерзавец станет заявлять, будто в обществе вот так запросто (а главное, без серьезного государственного финансирования) может «возрождаться фашизм» (тем более, в контингенте, который ничего самостоятельно «возродить» не в состоянии). Но это отрицает все завоевания советского народа в Великой Отечественной войне. Значит, такой вот непобедимый фашизм получается? Непонятно, чего ради душу рвали, если он как прыщ на голой попе – берет и возрождается сам по себе!

В то же время, если принять во внимание суть тезиса о возрождении фашизма (ведь в каждом тезисе есть доля истины), то… это как бы многое объясняет, верно? И разворовывание государственной собственности, уничтожение законодательной системы, создание пропасти между позитивным и естественным правом граждан, социальное расслоение на уровне египетских фараонов… А что типа такого? Они ж типа боролись с «возрождателями фашизма».

Вот только и фашизм будут возрождать именно те, кто уже достиг по разным отраслям 7-8 результатов ВОВ. Сразу скажу, что Ирина Анатольевна Дедюхова цепко следила за ощущением, что страну пытаются превратить в концлагерь под открытым небом. И оно ведь возникло уже в первой половине нулевых годов, когда наши «эффективные» (дефективные?) полезли к природным богатствам страны и государственной инфраструктуре.

Естественно, все это творилось под прикрытием спецслужб, да упокоятся они, родимые, на собственных галстуках по заведенной нынче (не нами) традиции. А еще есть у них чай с полонием, так что за них можно не переживать. А фашисты они чем вообще в быту занимаются в ходе своего возрождения? Конечно, они первым делом начинают сводить права гражданского населения к контингенту концентрационных лагерей. Поэтому уж когда нам предложили новую стройную «философскую систему» про то, чему учат в концлагерях (см. 14 мая 2016 г. Рождение ужаса. Как появились концлагеря и почему это может произойти вновь), как бы призывая готовиться, что все дружным строем отправимся в крематорий, как совсем не нужны станем, пришлось подсобрать свои статейки на эту тему.

Ну, чтобы хоть научный приоритет застолбить в таком замечательном философском ренессансе… исследователей «социальной философии» (см. Михаил Немцев 20 ч · "Концентрационный лагерь как проблема социальной философии"). Поэтому начну с октября 2014 года, когда впервые пришлось столкнуться со спекуляциями на теме, причем, прикрывающими очередные военные действия против мирного населения, к чему руководство России со времен «чеченских кампаний» относится… индифферентно, чисто в фашыстском русле.

Игорь Гнатюк

Пекинская опера. Часть II

Конечно, для этого цикла приходится компилировать множество источников. Пекинская опера, по праву называющаяся сегодня «оперой Востока», весьма необычный вид искусства для европейского зрителя. Можно сказать, что она является "драгоценным национальным наследием Китая", но... и в самом Китае дают адаптированные представления для туристов, где больше разного рода трюкачества и демонстрации боевых искусств вроде кон фу.

Конечно, для этого цикла приходится компилировать множество источников. Пекинская опера, по праву называющаяся сегодня «оперой Востока», весьма необычный вид искусства для европейского зрителя. Можно сказать, что она является "драгоценным национальным наследием Китая", но... и в самом Китае дают адаптированные представления для туристов, где больше разного рода трюкачества и демонстрации боевых искусств вроде кон фу.

Как любой крупной форме искусства, Ппекинской опере не выжить без поддержки государства. Тем более, что и в мире интерес к крупным формам традиционного искусства идет волнами: он то вспыхивает, то угасает.

А европейцу, при всей зрелищности и уникальности этого жанра очень сложно комплексно уловить все смыслы, заложенные не только в словах, но и в жестах, в цветовом решении костюма, даже в игре глазами... Табло с английскими титрами возле сцены... мало спасает ситуацию. Тут уж надо, очевидно, признать, что "Восток - дело тонкое". Кроме того, Восток - это огромный древний мир, намного более древний, чем Запад. Смысл здесь находят в любой мелочи, связывая в цельном художественном образе каждую деталь.

Хамство и демократия

Ни для кого не скажу ничего нового, если отмечу, что хамство, бесчеловечное отношение к ближнему с лозунгом "человек человеку - скотина сатанинская и волчина позорная" - сегодня является настоящей идеологией, проводимой всеми ветвями власти в отношении населения России.

Ни для кого не скажу ничего нового, если отмечу, что хамство, бесчеловечное отношение к ближнему с лозунгом "человек человеку - скотина сатанинская и волчина позорная" - сегодня является настоящей идеологией, проводимой всеми ветвями власти в отношении населения России.

Неуважение к человеку труда, неуважение к любому специалисту своего дела, способного на производительный (с точки зрения нормальной индустриализации, а не нынешней "деиндустриализации") - выражает в каждом заявлении наших "юристов-экономистов", которые не желают отвечать за "полученные результаты".

То, что нормальные профессионалы вынуждены терпеть над собой тупое малограмотное быдло при зашкаливающей коррупции, при циничном попрании здравого смысла и срастании криминала с властью - уж точно никак не способствует приоритетам прав человека. Поскольку отчего люди без совести, лезущие сегодня во власть "устраивать себе жизнь", выставляют в качестве "человека" - неграмотного выскочку без чести и совести, различаемого от амебы лишь наличием национальности.

Опера-балет Жана-Филиппа Рамо «Галантная Индия»

Гала́нтная Индия, также Галантные Индии (фр. Les Indes galantes) — опера-балет французского композитора эпохи барокко Жана-Филиппа Рамо, написанная на текст либретто французского драматурга, современника Рамо, Луи Фюзелье (Louis Fuzelier). Опера-балет состоит из Пролога и четырёх антре (выходов или картин).

Гала́нтная Индия, также Галантные Индии (фр. Les Indes galantes) — опера-балет французского композитора эпохи барокко Жана-Филиппа Рамо, написанная на текст либретто французского драматурга, современника Рамо, Луи Фюзелье (Louis Fuzelier). Опера-балет состоит из Пролога и четырёх антре (выходов или картин).

«Галантная Индия» (1735) — первая из шести больших опер-балетов Рамо и наиболее известное сценическое произведение своего времени. Премьера Первой редакции оперы состоялась 23 августа 1735 года в Париже, в Королевской академии музыки.

Когда Рамо приступил к работе над «Галантной Индией», жанр «опера-балет» представлял собой хореографический дивертисмент (от французского фр. divertissement, буквально — увеселение, развлечение), состоящий из нескольких разнородных сцен с различным сюжетом, которые, тем не менее, были объединены общим замыслом. Драматургический элемент в опере присутствовал минимально и был локализован в небольших ансамблях, речитативах и ариях.

Выбор композитором столь «модной» темы для своей первой оперы-балета нельзя назвать случайным. Тема сюжета — диковинный вымысел или экзотическая фантазия — обязательно должна была быть декоративно оформлена как можно более пышно, изящно, изысканно, ослепительно, одним словом — соответствовать галантному духу и манерам придворной жизни эпохи Людовика XV. Именно такие сюжеты в полной мере соответствовали господствующему стилю того времени — рококо, и как правило являлись основой оперы-балета.

В основу либретто «Галантной Индии» положена вымышленная амурная история, события которой разворачиваются в далёких заморских землях. География сюжета весьма экзотична — в каждом действии зритель переносится в новую часть света: в Первом выходе «Великодушный турок» — в Турцию, во Втором выходе «Перуанские Инки» — в Перу и в Третьем выходе «Персидский праздник цветов» (или «Цветы») — в Персию. Четвёртый выход «Дикари» был добавлен композитором только в 1736 году. Эта картина переносит зрителя к индейцам Северной Америки.

Вебинар проводит Ирина Дедюхова 3 июня в 20:00 (время московское)

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент на июньские вебинары "Книжной лавки"

Сказки навыворот. Часть IV

Александр Маскаев

Александр Маскаев

В целом... почему при чтении чужих сказочках чувствуется... какое-то душевное сопротивление? Потому что не задействована мощная фольклорная основа своих собственных образов, собственной среды (почти виртуальной), в которой живет и развивается ваша личность. И сразу множество вопросов возникает к личности тех, кто уверяет, будто у него, дескать, все проходит органично и "на ура".

Древние говорили "мыслю - значит, существую!" А мыслить человек способен с полной отдачей лишь в той среде, где сформировался как личность. И тут уж ничего не поделать, если, к примеру, родной язык лишь сковывает сознание, которое выискивает более удобную среду. Или многие родители, переехав в другую языковую среду вдруг отмечают, что их дети, перешедшие, например, на английский, уже... другие. Там постепенно происходит и отторжение личности родителей.

Но... это касается и таких ограниченных областей языка профессионального общения, который должна поддерживать нравственная основа общей языковой среды. Если там начинаются какие-то противоречия... возникает наукообразный новояз, тут уж мы всегда будем иметь дело с языком... преступного сообщества.

Языковая среда навязывает свои нерасторжимые синтагмы, свои жесткие стереотипы, поскольку сознание человека в целом стереотипно, состоит из архивированных готовых клише. Все, что касается нравственной основы, находится отнюдь не на Афоне, как считают некоторые явно недоразвитые на общем фоне личности, а прямо в языковой среде, в которой человек мыслит. Прежде всего, в фольклорной основе.

История Древнего мира: История Индии, буддийский период

Cередина I тыс. до н.э. была для Индии временем бурных социально-экономических и политических перемен, с которых начинается новый, так называемый «буддийский» периода в истории Индии, охвативший V-III вв. до н э. (именно на это время приходится жизнь Будды и быстрое распространение его учения). К числу указанных перемен относится прежде всего куда более широкое, чем прежде, распространения железных орудий труда, позволившее распахать новые земли, очистив их от тропических лесов и корней, и проводить масштабную ирригацию. В наибольшей степени это коснулось долины среднего - нижнего Ганга, влажный тропический климат которой ограничивал возможности ее полного освоения в предшествующие века. Теперь же этот северо-восточный регион Индии, который в ведийский период рассматривался как полуварварский, не овладевший чистыми арийскими ритуалами, переживает бурный хозяйственный подъем и выходит на первое место в Индии по экономическому развитию и военно-политическому потенциалу. Главной пищевой культурой здесь стал рис.

Cередина I тыс. до н.э. была для Индии временем бурных социально-экономических и политических перемен, с которых начинается новый, так называемый «буддийский» периода в истории Индии, охвативший V-III вв. до н э. (именно на это время приходится жизнь Будды и быстрое распространение его учения). К числу указанных перемен относится прежде всего куда более широкое, чем прежде, распространения железных орудий труда, позволившее распахать новые земли, очистив их от тропических лесов и корней, и проводить масштабную ирригацию. В наибольшей степени это коснулось долины среднего - нижнего Ганга, влажный тропический климат которой ограничивал возможности ее полного освоения в предшествующие века. Теперь же этот северо-восточный регион Индии, который в ведийский период рассматривался как полуварварский, не овладевший чистыми арийскими ритуалами, переживает бурный хозяйственный подъем и выходит на первое место в Индии по экономическому развитию и военно-политическому потенциалу. Главной пищевой культурой здесь стал рис.

Развитие сельского хозяйства привело к существенному росту населения во всей Северной Индии; с этого времени западные соседи индийцев считали их самым многочисленным народом мира. Рост сельскохозяйственной продукции стимулировал обмен и позволял значительной части населения сосредоточиться на ремесле и торговле деятельности, что привело к масштабной урбанизации. Многие укрепленные центры власти и мелкие поселения предшествующего периода превращаются в большие густонаселенные города с десятками тысяч жителей и обширным ремесленно-торговым сектором; богатые купцы и горожане - обычные персонажи литературной традиции об этом времени. Ремесленники и торговцы разных специализаций образовывали обычно профессиональные наследственные корпорации, напоминающие средневековые цехи; каждая из них занимала определенный участок в городе, и брачные связи ее членов редко выходили за ее пределы. Главы таких корпораций играли решающую роль в городском самоуправлении. Развитие торговли привело к появлению денежного обращение: в середине I тыс. в Индии начали чеканить монету.

В сельских общинах медленно развивались частнохозяйственные отношения; главным субъектом хозяйства стала отдельная семья, и имущественная дифференциация создавала возможности частной эксплуатации в среде основной массы населения. Распространяются долговая кабала, продажа членов семьи и самопродажа в долговое рабство. Однако традиции общнной взаимопомощи тормозили этот процесс. Формируется социальная группа крупных частных собственников, состоящая прежде всего из купцов, ростовщиков и верхушки ремесленных корпораций. Увеличилось количество рабов, своих рабов нередко имели и рядовые общинники.

Однако рабство по-прежнему носило домашний патриархальный характер - непосредственно в производстве рабы использовались мало. Увеличение богатств страны привело к росту могущества и ресурсов царей, что вызвало крупные перемены в политическом строе: в североиндийских царствах появляются бюрократический аппарат, служилая знать и регулярное налогообложение. Правители добились большего контроля над знатью, чем ранее. Вместо аристократических дружин, связанных с правителем узами личной преданности, цари опираются отныне на большие постоянные наемные армии, содержащиеся казной, а общенародных ополчений больше нет вообще. Отныне сельское население безоружно, и уникальным индийским обычаем войны становится его неприкосновенность даже для вражеских войск (на практике этот принцип, разумеется, часто нарушали); как писал позднейший греческий очевидец, «воюющие стороны убивают в сражениях лишь друг друга, а земледельцам не причиняют никакого вреда, ибо считают их всеобщими благодетелями». С развитием товарно-денежных отношений богатство становилось ненамного менее важным источником влияния, чем знатность рода. Даже к царской власти иногда прорывались выходцы из влиятельных и зажиточных вайшьев, а то и из шудр. Однако социальные концепции оставались неизменными, и такие правители вынуждены были приписывать себе задним числом кшатрийское происхождение.

Вебинар проводит Ирина Дедюхова 2 июня в 20:00 (время московское)

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент на июньские вебинары "Книжной лавки"

Затруднительное положение. Часть V

Особенно затруднительное положение, конечно, возникает, когда с антиобщественным поведением попадаются отмороженные отпрыски нынешней уголовной "элиты". У этих особей естественное право, которое натырили их папаши за счет обворовывания всего общества настолько превалирует над обычным позитивным, которое имеет рядовой гражданин с кучей платежей на ЖКХ и в налоговую... что прямо сносит кумпол... и так довольно нестойкий, поскольку нет никаких нравственных принципов, а стремиться в жизни уже не к чему.

Особенно затруднительное положение, конечно, возникает, когда с антиобщественным поведением попадаются отмороженные отпрыски нынешней уголовной "элиты". У этих особей естественное право, которое натырили их папаши за счет обворовывания всего общества настолько превалирует над обычным позитивным, которое имеет рядовой гражданин с кучей платежей на ЖКХ и в налоговую... что прямо сносит кумпол... и так довольно нестойкий, поскольку нет никаких нравственных принципов, а стремиться в жизни уже не к чему.

Хорошо, если такие сразу где-нибудь свернут себе шею в канаве, гоняя по буеракам на гидроциклах. И хорошо, если за рубежами нашей покоцанной, но все еще необъятной Родины. Хуже всего, когда эти мерзавцы начинают куражиться перед всеми на ворованных иномарках, собирая кого придется прямо на пешеходных переходах.

Папаши, главное, даже не понимают этого возмущения! Ведь они готовы за свое генетическое подобие ворованного бабла отмусолить! Это ведь не считается у нас унижением человеческого достоинства, когда очередная тупая мразь, ни на что не способная, выросшая на том, на что их родители всех обокрали... начинает за рулем пузыриться вседозволенностью!

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1188

- 1189

- 1190

- 1191

- 1192

- 1193

- 1194

- 1195

- 1196

- …

- следующая ›

- последняя »