Музыкальная пятница: опера Джузеппе Верди «Макбет»

«Макбе́т» (итал. Macbeth) — опера в четырёх актах Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве при участии Андреа Маффеи, основана на трагедии Шекспира «Макбет». Музыка написана в 1846—1847 годах. Текст Пьяве основан на прозаическом переводе Карло Рускони, напечатанным в Турине в 1838 году. Первое представление оперы прошло в Театро делла Пергола во Флоренции 14 марта 1847 года.

«Макбе́т» (итал. Macbeth) — опера в четырёх актах Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве при участии Андреа Маффеи, основана на трагедии Шекспира «Макбет». Музыка написана в 1846—1847 годах. Текст Пьяве основан на прозаическом переводе Карло Рускони, напечатанным в Турине в 1838 году. Первое представление оперы прошло в Театро делла Пергола во Флоренции 14 марта 1847 года.

Почти через двадцать лет парижский Театр Лирик предложил композитору дополнить оперу новой музыкой, но в результате Верди пересмотрел почти всю партитуру. Премьера новой версии состоялась 21 апреля 1865 года. Второй вариант более популярен с самого времени его постановки.

Опера достаточно близка к тексту пьесы, но наблюдаются любопытные расхождения. Так, шекспировские три ведьмы заменены на хор ведьм с тремя партиями различной высоты. Кроме того, последнее действие открывается сбором мятежников на англо-шотландской границе и завершается хором, прославляющим победу над тираном, который находится после шекспировского финала.

Вебинар проводит Ирина Дедюхова 4 августа 2016 г. в 20:00 (время московское)

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент вебинары "Книжной лавки" в августе

Всяк сущий в ней язык. Часть VIII

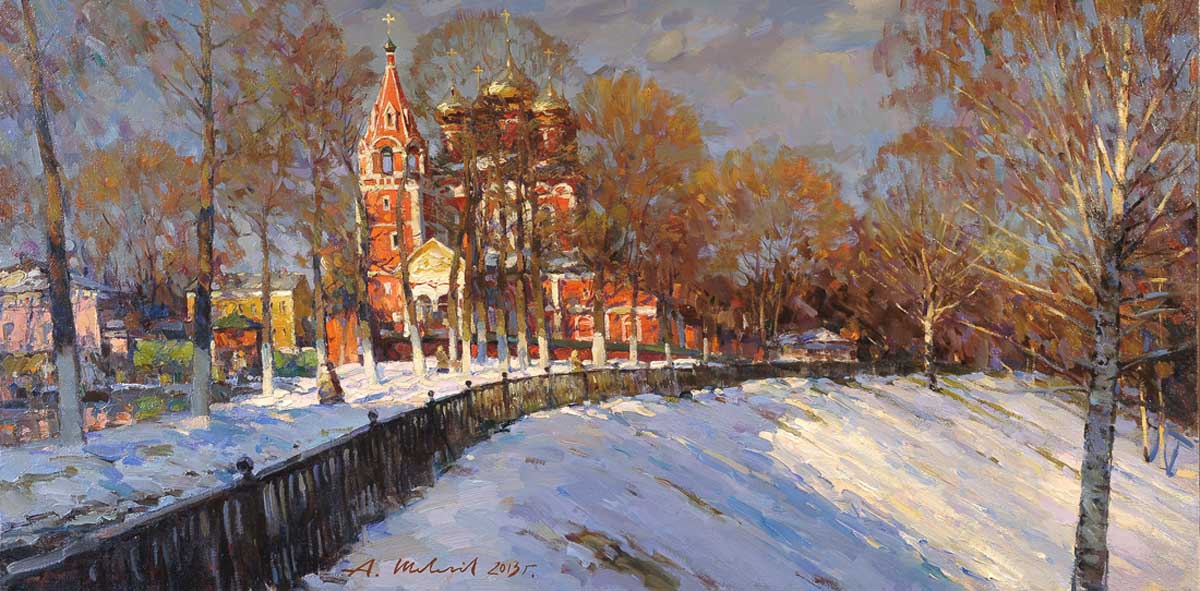

Ярославль церковь Михаила Архангела - Шевелев А.В.

Знаете, прислушиваться надо к мудрости поколений, которая выражена в пословицах и поговорках, набивших оскомину с младшего школьного возраста. Ещё это называется "прописными истинами", справедливость которых усваивается большинством исключительно на личном опыте путём проб и ошибок.

Чем позднее понимаешь, что до тебя не дураки жили, с тем большим пафосом начинаешь вещать очевидную мудрость прифигивающим рядом окружающим. Они-то думают: "Ничего себе, только сейчас дошло... до всех нормальных людей доходит гораздо раньше".

Возьмём к примеру утверждение "Старость - не радость". Какие выводы должен делать человек, перешагнувший за границу полтинника? Очевидно, что первый - это "здоровье не купишь", как подсказывают предки, то есть "беречь надо себя", "не злоупотреблять".

Специальное назначение. Часть II

Захлестнувшая страну коррупция при таких спецслужбах действительно непобедима, поскольку на уровне спецслужб была разрушена государственная и законодательная система. Система эта пронизывала и все профессиональные сферы деятельности, поскольку государственное управление еще сравнительно недавно осуществлялась профессионалами высокого класса, прошедшими свое становление в отрасли.

Захлестнувшая страну коррупция при таких спецслужбах действительно непобедима, поскольку на уровне спецслужб была разрушена государственная и законодательная система. Система эта пронизывала и все профессиональные сферы деятельности, поскольку государственное управление еще сравнительно недавно осуществлялась профессионалами высокого класса, прошедшими свое становление в отрасли.

Нынешние "политтехнологи", пытающиеся пояснить, как именно распался Советский Союз, плохо понимают, что пытаются чревовещать на эту тему перед советскими инженерами, которые отлично знают, чего хочет народ на самом деле, каким образом необходимо организовать производительный труд этого народа, чтобы добиться желаемых результатов.

Нормальному советскому инженеру несложно заметить, что все мы имеем дело с попыткой устроить свою собственную "систему" именно от спецслужб, которые вообще-то должны ответить за происходящее в рамках технических претензий, а не устраивать накануне каждых выборов местечковые кипежи про "угрозу терроризма".

А.Н.Островский. Трилогия о Бальзаминове. Часть II

"Свои собаки грызутся, чужая не приставай" является второй частью трилогии о Бальзаминове. В ней образ основного героя дополнен некоторыми новыми чертами. Таково, например, пристрастие Бальзаминова к старомодным чувствительным стишкам и "жестоким" романсам, характеризующее вкусы мещанства.

"Свои собаки грызутся, чужая не приставай" является второй частью трилогии о Бальзаминове. В ней образ основного героя дополнен некоторыми новыми чертами. Таково, например, пристрастие Бальзаминова к старомодным чувствительным стишкам и "жестоким" романсам, характеризующее вкусы мещанства.

Новая пьеса Островского была встречена враждебно реакционными и либерально-буржуазными критиками. Они объявили, что вторая часть трилогии "несравненно слабее первой" ("Праздничного сна -- до обеда"), хотя осудили одинаково обе части за "скудость содержания". Против недооценки этих пьес, надолго упрочившейся в критике, возражал известный драматург Д. В. Аверкиев. Он писал: "Было бы весьма поучительно в двух последовательных спектаклях поставить всю трилогию о Бальзаминове; тогда бы, думается, значение ее уяснилось для многих, ныне слепотствующих на ее счет" (Д. В. Аверкиев, "Дневник писателя", 1886, стр. 252).

(Источник)

Зарубежные клондайки России. Часть V

Отрывки из книги Владлена Сироткина. Продолжение.

IV. ЗОЛОТЫЕ КЛАДОВЫЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА НАПОЛНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК

Золото Колчака" - это не что иное, как большая часть золотого запаса Российской империи, который самым таинственным образом исчез на заснеженных просторах Восточной Сибири зимой 1920 года.

Золото Колчака" - это не что иное, как большая часть золотого запаса Российской империи, который самым таинственным образом исчез на заснеженных просторах Восточной Сибири зимой 1920 года.

Среди той обширной корреспонденции, что я стал получать со всех концов бывшего Союза и из-за границы после моих статей о «зарубежном русском золоте» и первого издания этой книги, типичным стало письмо от А.В. Киреева из Калужской области от 16 апреля 1993 г. А.В. Киреев сообщал: с 1957 г. он работал в г. Шевченко (ныне Актау), что на полуострове Мангышлак восточного побережья Каспийского моря.

В те времена он случайно наткнулся на книгу «Чекисты Казахстана», где вычитал следующее: «...после разгрома остатки армии Колчака под командованием генерала Толстого отступали через форт Александровский (там отбывал в свое время ссылку великий украинский поэт Тарас Шевченко. - Авт.) на Мангышлаке, плато Усть-Юрт, с тем чтобы прорваться на юг и уйти за кордон. При подходе к полуострову Бузачи ими был спрятан остаток золотого запаса России». (Киреев уточнил у старожилов-казахов, они подтвердили: целых «семь подвод».) Гурьевские чекисты затем в течение 15 лет безуспешно искали это золото.

Искусство кино: Джордж Миллер

Джордж Миллер (англ. George Miller, род. 3 марта 1945, Брисбен, Австралия) — австралийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и бывший врач. Известен своей тетралогией «Безумный Макс», а также участием в широком спектре других проектов, в числе которых оскароносные фильмы «Бэйб: Четвероногий малыш» и «Делай ноги». Является одним из основателей компаний Kennedy Miller Mitchell (до 2009-го — Kennedy Miller Productions) и Dr. D Studios. Старший брат продюсера Билла Миллера.

Джордж Миллер (англ. George Miller, род. 3 марта 1945, Брисбен, Австралия) — австралийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и бывший врач. Известен своей тетралогией «Безумный Макс», а также участием в широком спектре других проектов, в числе которых оскароносные фильмы «Бэйб: Четвероногий малыш» и «Делай ноги». Является одним из основателей компаний Kennedy Miller Mitchell (до 2009-го — Kennedy Miller Productions) и Dr. D Studios. Старший брат продюсера Билла Миллера.

Миллер родился в Брисбене, Квинсленд в семье греческих родителей-иммигрантов: Димитри (Джима) Кастрисиоса Милиотиса и Анджелы Балсон. Димитри Милиотис был с греческого острова Корфу, после эмиграции в Австралию сменил фамилию на Миллер. Семья матери Балсон были греческими беженцами с Малой Азии. Они поженились и поселились в городе Шиншилла, у них родились 4 сына: близнецы Джордж и Джон, Крис и Билл. Джордж сначала учился в Грамматической школе Ипсуича, а затем в Средней школе Сиднея для мальчиков.[2] После окончания школы изучал медицину в Университете Нового Южного Уэльса со своим братом-близнецом Джоном.

В 1971 году во время своего последнего года обучения на медицинском факультете Джордж и его брат Крис сняли одноминутный короткометражный фильм, получивший первое место на конкурсе студентов. В том же году Джордж посещал семинары по кино в Мельбурнском университете, где он познакомился с Байроном Кеннеди, ставшим его другом и партнером в совместных кинопроектах. В 1972 году Миллер закончил ординатуру в Больнице Святого Винсента и вместе с Кеннеди тратил всё своё свободное время на короткометражные экспериментальные фильмы. В том же году друзья основали компанию Kennedy Miller Productions и совместно работали над многими проектами. После смерти Кеннеди в авиакатастрофе в 1983 году Миллер сохранил название компании.

В 2009 году компания была переименована в Kennedy Miller Mitchell в качестве признания значимости роли продюсера Дага Митчелла. В 1979 году Миллер снял первый фильм о Безумном Максе, полицейском, мстящем за смерть семьи в постапокалиптической Австралии. В главной роли снялся молодой и тогда неизвестный Мел Гибсон. Дебют Миллера, снятый за несколько сот тысяч австралийских долларов, оказался международным хитом, собравшим около 100 миллионов американских долларов в прокате. После удачи первого фильма на режиссера посыпались предложения о работе в Голливуде. Однако, Миллер продолжил серию о Безумном Максе и в 1981 году снял сиквел «Безумный Макс 2: Воин дороги». В 1985 году серия продолжилась фильмом «Безумный Макс 3: Под куполом грома». Четвертый фильм появился уже в 2015 году.

Вебинар проводит Ирина Дедюхова 4 августа 2016 г. в 20:00 (время московское)

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент вебинары "Книжной лавки" в августе

Окрошка. Часть V

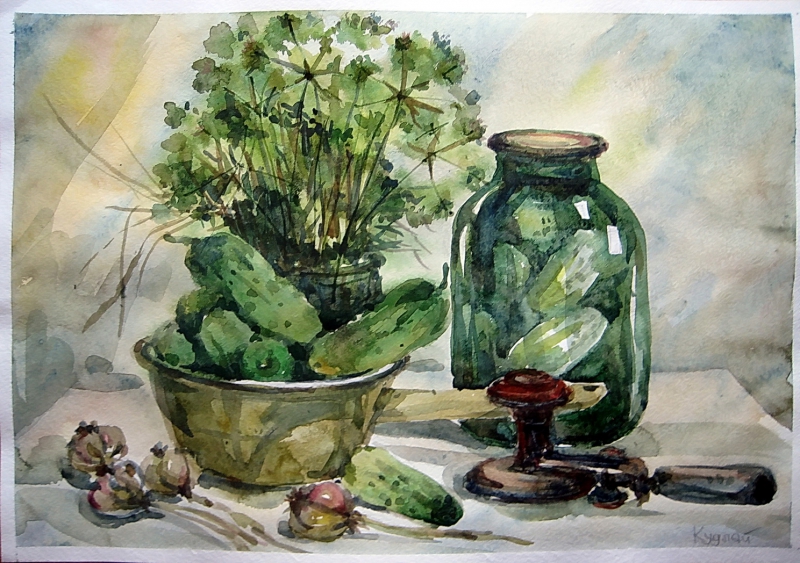

Владимир Кудлай "Огурцы", 2010 г.

Натали: (обмахиваясь салфелкой) Ох, ну и жара... А парит-то как... парит...

Аделаида: (выгружая на кухонный стол содержимое двух сумок) Чистое пекло! А огурцы у всех нынче никудышные. Собрала вот на окрошку... Зато укропом нынче половину огорода затянуло, буйный нынче какой-то укроп.

Натали: Ох, запах-то какой! И что же, огурцы нынче не засолишь? Это на всю зиму без солянки и ваших маринованных огурчиков?

Аделаида: Да надеюсь, что хоть на закусь Сергею насобираю. Вы же знаете, какой привереда, без огурцов за стол не усадишь. А где вот он, кстати?

Натали: И правда... должен был уж появиться... Слушайте, а вдруг он в Турцию укатил? У меня соседи туда намедни собирались.

Аделаида: Бог мой... а вдруг? И нам не сказал, чтоб заранее расстраивать... А мы тут окрошку строгаем, а он уж давно в Турции лагмаджо и и донер кебаб трескает...

Натали: Знаете, а я бы тоже сейчас от шаурмы не отказалась!

Аделаида: Да вы что?

Олимпийский резерв. Часть I

Да, конечно, хотелось бы праздника... Но встает вопрос, с кем и по какому поводу праздновать? Чтобы опять непонятные субъекты с весьма мутными источниками доходов орали на трибунах "Россия, вперед!"? Как бы демонстрируя всеми кто нынче олицетворяет Россию перед всем миром. Чтобы не покидало это ощущение личной выключенности из процесса, полнейшей непричастности к нему, смутного понимания, что праздновать нечего, да и повод патриотично "поболеть за наших"... более, чем скверный?..

Да, конечно, хотелось бы праздника... Но встает вопрос, с кем и по какому поводу праздновать? Чтобы опять непонятные субъекты с весьма мутными источниками доходов орали на трибунах "Россия, вперед!"? Как бы демонстрируя всеми кто нынче олицетворяет Россию перед всем миром. Чтобы не покидало это ощущение личной выключенности из процесса, полнейшей непричастности к нему, смутного понимания, что праздновать нечего, да и повод патриотично "поболеть за наших"... более, чем скверный?..

Понемногу до меня стало доходить, что после грабежа всех и каждого на устройство Олимпиады в Сочи, безнаказанности ворам, нагло погревшим руки на прежних наших стремлениях к причастности к нормальному мировому сообществу... даром не пройдет.

Не будет нынче никаких праздников, поскольку все эти воры, уголовная шваль, их подлость и ненависть к обобранным соотечественникам... никогда больше не позволят с общим упоением (единением) "болеть за наших". Потому что рядом с тобой глумливым воем "Россия, вперед!" беснуются те, с кем чувство единения означает предательство всего сущего.

Нафталин. Часть VII

Наиболее нафталинным литературным жанром являются дневники в подражание литературе. В ХVII веке так и писались романы, составленные из писем и дневниковых записей. И я еще застала старших девочек, писавших подобные дневники в 60-70 годах, которые изводили меня чтением (именно мне им надо было навязываться с этим невыносимым бредом!) своих дневниковых излияний, весьма обильных с появлением шариковых ручек.

Наиболее нафталинным литературным жанром являются дневники в подражание литературе. В ХVII веке так и писались романы, составленные из писем и дневниковых записей. И я еще застала старших девочек, писавших подобные дневники в 60-70 годах, которые изводили меня чтением (именно мне им надо было навязываться с этим невыносимым бредом!) своих дневниковых излияний, весьма обильных с появлением шариковых ручек.

Меня пронизывала такая тоска при одном взгляде на толстенные их тетрадки с описанием чувств, природы, всякого рода незначительных "вспоминаний пережитого". До сих пор сама вспоминаю это с дрожью, а поэтому и все описания природы в своем творчестве предпочитаю производить как можно более кратко: "Природы в том месте практически не было". Типа того.

Ну и... как, собственно, относиться к этим дневниковым излияниям "литературного экспрессионизма" у взрослых мужчин? Но еще и после социальных потрясений ХХ века, после самой страшной войны?.. Можно, конечно, сделать скидочки на тонкую чувствительную натуру...

Так, возможно, и следовало бы сделать, если бы не пришлось полюбоваться на полную никчемность и бесполезность всех этих особей на букву "му", на то как все ими написанное обернулось чушью. А тут и есть главная проверочка настоящего.

Мозговой штурм. Часть IV

Мало нас обманывали все это время? Да на каждом шагу! Лгали по любому поводу, начиная с пресловутого "народ сам этого захотел", наплевав на результаты референдума о целостности страны. Что же ждать от этих мерзавцев в дальнейшем, у которых запросто и непосредственно заводится "своя страна", как вошка! А подменить бюллетени им... да как наплевать на результаты референдума.

Мало нас обманывали все это время? Да на каждом шагу! Лгали по любому поводу, начиная с пресловутого "народ сам этого захотел", наплевав на результаты референдума о целостности страны. Что же ждать от этих мерзавцев в дальнейшем, у которых запросто и непосредственно заводится "своя страна", как вошка! А подменить бюллетени им... да как наплевать на результаты референдума.

Один и тот же прием на все случаи жизни. Раз! И завелась какая-то новая страна, народ которой вообще-то хочет единственного - прекращения "законотворчества" этой тупой уголовной швали.

Отметим, что любое требование "цветных революций" или вот "оппозиционных" выступлений в Москве - все ведь по одному сценарию. Там каждый раз начинают орать никому неизвестные типы о том, что срочно ведь надо поменять Конституцию. Переменить Конституцию им намного проще, чем нижнее белье. Но менять ее надо именно на заплеванной мостовой, в зассанных парадных, в толпе, где карманникам шарить легче.

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1172

- 1173

- 1174

- 1175

- 1176

- 1177

- 1178

- 1179

- 1180

- …

- следующая ›

- последняя »